Il 29 novembre del 2001 usciva sul «Corriere» un editoriale di Oriana Fallaci intitolato La rabbia e l’orgoglio. Si racconta che fu l’allora direttore del giornale, Ferruccio De Bortoli, a chiedere alla Fallaci, che viveva a New York, di scrivere qualcosa. All’editoriale della giornalista risposero in tanti, ma la risposta che tutti ricordano è quella di Tiziano Terzani, del 7 ottobre 2001, sullo stesso giornale, Il Sultano e San Francesco.

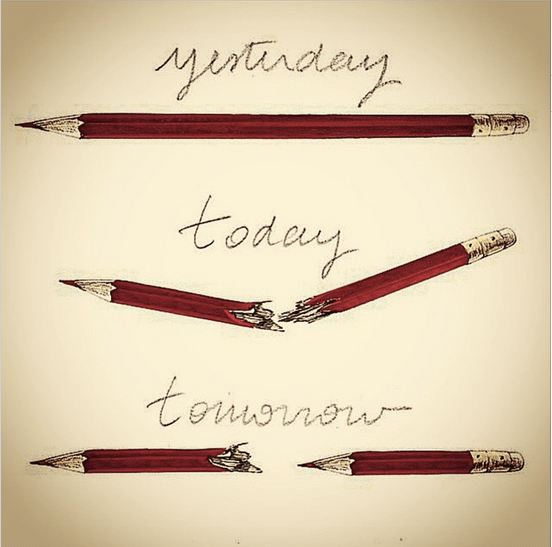

Tiziano scriveva guardando le montagne dell’Himalaya, Oriana da un grattacielo che guardava altri grattacieli, alcuni dei quali in fiamme. Il primo era immerso nel silenzio e nella pace, il secondo a New York, nel pieno del caos.

La vera radicalità di una scelta non viene dettata dall’orgoglio ferito ma dal coraggio di farsi domande. Essere orgogliosi e rabbiosi è facile, ma rivela miopia dell’autocoscienza, la volontà di mantenere le cose come sono, senza capire, senza cambiare, arroccandosi nei propri privilegi. Domandarsi perché, invece, mette tutto in discussione, rivoluziona le prospettive e apre alla possibilità di un mondo migliore, fregandosene se sia più sicuro: se un mondo è migliore perché più giusto, a che serve domandarsi se sia al sicuro? Chi vuole sicurezza sa di essere in torto.

Voglio riprendere, alternandoli, i passi degli editoriali di Fallaci e Terzani che più mi hanno colpito. Creare una specie di confronto, fittizio, arbitrario, ma capace di mostrare come da un lato con la Fallaci ci sia la facile polarità della discussione, menzognera, impegnata com’è a difendere il più forte. Dall’altro con Terzani una saggezza dispersiva, responsabile, tosta, molto più difficile dei nervi tesi e logorati della Fallaci perché capace di chiedersi, ancora una volta, perché.

Se c’è un elemento che fa la differenza tra i due scrittori/giornalisti, è senza dubbio lo studio, delle persone e delle cose di cui è fatto il mondo.

Riproporre oggi questi passi mostra come in poco più di tredici anni poco o nulla sia cambiato. Bastano due vecchi editoriali del Corriere per comprendere le strutture narrative che ci aspettano nei prossimi mesi. I quotidiani da FLASH/BREAKING NEWS già sottolineano la “nuova era” e il “nuovo fronte europeo” che si è aperto con l’attentato di Charlie Hebdo, quando all’opposto il peggio che ci possa capitare non è che lo status quo, inaugurato il 26 ottobre 2001, giorno della firma del Patriot Act, promulgato da Obama per altri quattro anni il 26 maggio 2011.

(L’editoriale di Fallaci lo trovate qui, quello di Terzani qui)

F: Sono molto molto, molto arrabbiata. Arrabbiata d’una rabbia fredda, lucida, razionale. Una rabbia che elimina ogni distacco, ogni indulgenza. Che mi ordina di rispondergli e anzitutto di sputargli addosso. Io gli sputo addosso.

T: Il tuo sfogo mi ha colpito, ferito e mi ha fatto pensare a Karl Kraus. «Chi ha qualcosa da dire si faccia avanti e taccia» […]. Pensare quel che pensi e scriverlo è un tuo diritto. Il problema è però che, grazie alla tua notorietà, la tua brillante lezione di intolleranza arriva ora anche nelle scuole, influenza tanti giovani e questo mi inquieta.

F: Più una società è democratica e aperta, più è esposta al terrorismo. Più un paese è libero, non governato da un regime poliziesco, più subisce o rischia i dirottamenti o i massacri che sono avvenuti per tanti anni in Italia in Germania e in altre regioni d’ Europa. E che ora avvengono, ingigantiti, in America. Non per nulla i paesi non democratici, governati da un regime poliziesco, hanno sempre ospitato e finanziato e aiutano i terroristi.

T: “Dateci qualcosa di più carino del capitalismo”, diceva il cartello di un dimostrante in Germania.

F: A me dà fastidio perfino parlare di due culture: metterle sullo stesso piano come se fossero due realtà parallele, di uguale peso e di uguale misura. Perché dietro la nostra civiltà c’è Omero […], l’antica Grecia e la sua scoperta della Democrazia. C’è l’ antica Roma con la sua grandezza […] e il suo concetto della Legge. C’è un rivoluzionario, quel Cristo morto in croce, che ci ha insegnato (e pazienza se non lo abbiamo imparato) il concetto dell’ amore e della giustizia […]. E infine c’ è la Scienza, perdio. Una scienza che ha capito parecchie malattie e le cura. Una scienza che ha inventato macchine meravigliose. Il treno, l’automobile, l’aereo, le astronavi con cui siamo andati sulla Luna e su Marte e presto andremo chissàddove […].

Dietro all’altra cultura che c’ è? Boh! Cerca cerca, io non ci trovo che Maometto col suo Corano e Averroè coi suoi meriti di studioso. Arafat ci trova anche i numeri e la matematica. Di nuovo berciandomi addosso, di nuovo coprendomi di saliva, nel 1972 mi disse che la sua cultura era superiore alla mia, molto superiore alla mia, perché i suoi nonni avevano inventato i numeri e la matematica. Ma Arafat ha la memoria corta. Per questo cambia idea e si smentisce ogni cinque minuti. I suoi nonni non hanno inventato i numeri e la matematica. Hanno inventato la grafia dei numeri che anche noi infedeli adoperiamo, e la matematica è stata concepita quasi contemporaneamente da tutte le antiche civiltà. In Mesopotamia, in Grecia, in India, in Cina, in Egitto, tra i Maya.

T: Certo non è l’atto di “una guerra di religione” degli estremisti musulmani per la conquista delle nostre anime, una Crociata alla rovescia, come la chiami tu, Oriana. Non è neppure “un attacco alla libertà ed alla democrazia occidentale”, come vorrebbe la semplicistica formula ora usata dai politici. Un vecchio accademico dell’Università di Berkeley, un uomo certo non sospetto di anti-americanismo o di simpatie sinistrorse da’ di questa storia una interpretazione completamente diversa. “Gli assassini suicidi dell’11 settembre non hanno attaccato l’America: hanno attaccato la politica estera americana”, scrive Chalmers Johnson nel numero di The Nation del 15 ottobre. Per lui si tratterebbe appunto di un ennesimo “contraccolpo” al fatto che, nonostante la fine della Guerra Fredda e lo sfasciarsi dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti hanno mantenuto intatta la loro rete imperiale di circa 800 installazioni militari nel mondo.

T: L’immagine del terrorista che ora ci viene additata come quella del “nemico” da abbattere è il miliardario saudita che, da una tana nelle montagne dell’Afghanistan, ordina l’attacco alle Torri Gemelle; è l’ingegnere-pilota, islamista fanatico, che in nome di Allah uccide se stesso e migliaia di innocenti; è il ragazzo palestinese che con una borsetta imbottita di dinamite si fa esplodere in mezzo ad una folla. Dobbiamo però accettare che per altri il “terrorista” possa essere l’uomo d’affari che arriva in un paese povero del Terzo Mondo con nella borsetta non una bomba, ma i piani per la costruzione di una fabbrica chimica che, a causa di rischi di esplosione ed inquinamento, non potrebbe mai essere costruita in un paese ricco del Primo Mondo [Warren Anderson, presidente della Union Carbide, accusato dall’India di essere responsabile dell’esplosione nel 1984 della fabbrica chimica di Bhopal: 16mila morti]. E la centrale nucleare che fa ammalare di cancro la gente che ci vive vicino? E la diga che disloca decine di migliaia di famiglie? O semplicemente la costruzione di tante piccole industrie che cementificano risaie secolari, trasformando migliaia di contadini in operai per produrre scarpe da ginnastica o radioline, fino al giorno in cui è più conveniente portare quelle lavorazioni altrove e le fabbriche chiudono, gli operai restano senza lavoro e non essendoci più i campi per far crescere il riso, muoiono di fame? Questo non è relativismo. Voglio solo dire che il terrorismo, come modo di usare la violenza, può esprimersi in varie forme, a volte anche economiche, e che sara’ difficile arrivare ad una definizione comune del nemico da debellare.

F: L’ America è per me un amante anzi un marito al quale resterò sempre fedele […]. Gli voglio bene e m’ è simpatico. Mi piace ad esempio il fatto che quando arrivo a New York e porgo il passaporto col Certificato di Residenza, il doganiere mi dica con un gran sorriso: Welcome home. Benvenuta a casa.

T: La natura è una grande maestra, Oriana, e bisogna ogni tanto tornarci a prendere lezione. Tornaci anche tu. Chiusa nella scatola di un appartamento dentro la scatola di un grattacielo, con dinanzi altri grattacieli pieni di gente inscatolata, finirai per sentirti sola davvero; sentirai la tua esistenza come un accidente e non come parte di un tutto molto, molto più grande di tutte le torri che hai davanti e di quelle che non ci sono più. Guarda un filo d’erba al vento e sentiti come lui. Ti passerà anche la rabbia. Ti saluto, Oriana e ti auguro di tutto cuore di trovare pace.