La potenza dell’emancipazione sta negli universali. L’autodeterminazione, la libertà culturale, l’uguaglianza, la redistribuzione, per dirne qualcuno, sono degli universali. Il comunismo (redistribuzione), il femminismo (libertà culturale, universale che contiene il sessuale), l’anarchismo (autodeterminazione), il socialismo (uguaglianza), sono i particolari di questi universali: ciascuno di questi particolari contiene quegli universali, altrimenti è farlocco, è fumo negli occhi, è edonismo, è liberismo. Gli universali, infine, sfumano tra i particolari: alcuni particolari contengono specifici universali, oppure li hanno solo per certi periodi.

La prima conseguenza di questo assetto cognitivo del politico è che qualsiasi lotta politica per essere efficace deve essere universale, cioè deve riguardare tutti, indistintamente, anche gli stronzi, anche i nemici, anche chi rema contro. “Universale” è una parola pesante, travalica l’individualità, la scamazza, l’individuo si sacrifica, politicamente, all’universale. O, per dirla in termini meno trascendenti, l’individuo conta molto poco dinanzi all’universale, nonostante sia l’unico su cui l’universalità può contare. L’universalità è la chiave per rendere un’istanza privata un’istanza collettiva, politica. Vuoi fare più soldi? Augurati che possano tutti fare più soldi. Non è sostenibile? Augurati un mondo in cui è sostenibile fare i soldi. “Sostenibile” è l’universale del particolare “soldi”, in questo caso.

Altri particolari sono l’edonismo, il liberismo, l’individualismo, il successo, il merito, la competizione, cioè la società universale in cui viviamo oggi. Sono particolari molto belli, utili per lo sport, la prostata e la libertà d’impresa ma per essere affermati vanno resi universali. Fanno bene alla salute? Sì, ma sono anche dei farmaci: curano e avvelenano allo stesso tempo, vanno usati con cautela e in determinati contesti. Abusarne rende disperati, affamati, infantili, immorali, bugiardi e narcisisti come chi abusa dei video di Tik Tok. I particolari presi a dosi massicce, pisciando sugli universali, ci rendono piccoli piccoli, tutti concentrati sui nostri bisogni. Dei piagnoni senza autonomia. Incapaci di autodeterminarci.

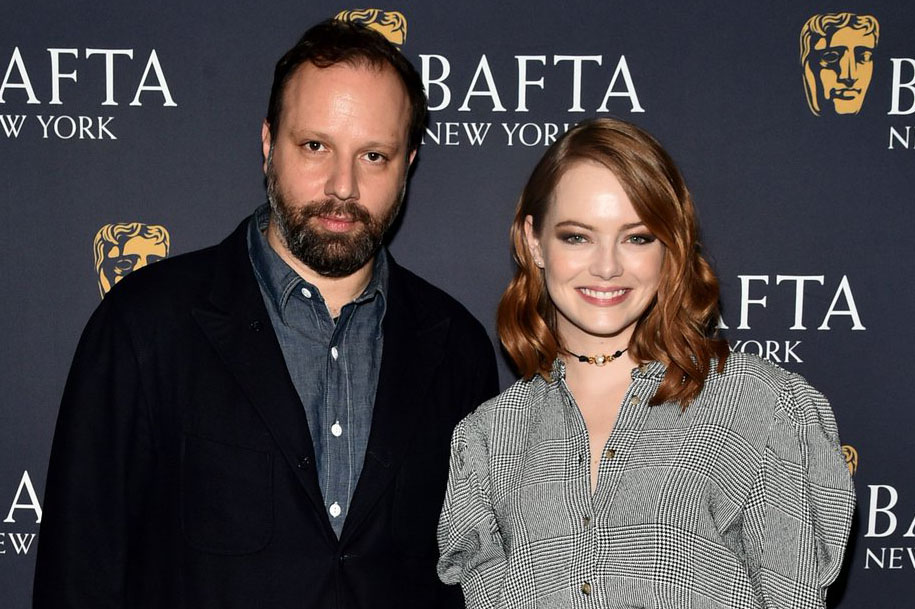

Povere creature di Yorgos Lanthimos parla di femminismo, parla della donna, del corpo, ma anche dell’autodeterminazione. Il fatto che il discorso sul film sia intriso dei primi tre termini particolari e non dell’unico universale, il quarto, vuol dire che la società in cui viviamo è orfana degli universali. Ce lo dice proprio il film e ce lo diciamo tra di noi, senza rendercene conto.

Godwin Baxter (Willem Dafoe), nonostante usi i corpi come oggetti, lascia che la creatura che ha generato possa autodeterminarsi, rischiando anche la vita, rischiando soprattutto la vita, per potersi autodeterminare. Bella (Emma Stone) è una donna e questa libertà, l’autodeterminazione, deve prima di tutto esercitarla tramite il femminismo, il mezzo della sua emancipazione. Poiché è una donna deve usare il suo corpo per emanciparsi, perché il corpo di una donna è sempre espropriato, e per riappropriarselo bisogna prima di tutto tradire e scopare.

Baxter, che maltratta i particolari, le persone, e che non sa cos’è il femminismo, è molto più femminista di chi si professa “femminista”, cioè di chi fa del femminismo una performance. Non bisogna essere educati con le persone, bisogna essere rispettosi con le persone, con tutti, anche con le donne, per quanto riguarda i maschi. Baxter ha un carattere di merda ma rispetta gli universali, e necessariamente allora rispetta anche i particolari, le persone che maltratta. Nessuno vorrebbe vivere con Baxter ma il suo comportamento è esemplare, nonostante molto spesso si comporti una merda.

Lascia stare il particolari, concentrati sull’universale. Non ti distrarre.

L’emancipazione femminile, così come la libertà sessuale, richiede una società egalitaria in cui esercitare la libertà di scopare o di essere donna, altrimenti è edonismo camuffato per libertà collettiva, dove “collettivo” è parente di voyeur: guardami mentre esercito la mia libertà. Il porno può essere un mezzo del femminismo ma di per sé è uno strumento utilizzabile da chiunque. Il sesso, che quando è guardato è porno, è un mezzo per l’emancipazione. Ma la libertà sessuale è un’altra cosa, è più ampia della sessualità femminile, la include, come il sesso rispetto al porno. La libertà sessuale presuppone una libertà più ampia, l’autodeterminazione universale, altrimenti è libertà concessa. La mia libertà dovrebbe essere garantita da una libertà più ampia delle mie capacità particolari di esercitare una certa libertà in cui riconoscermi, magari perché vivo in un contesto privilegiato.

Il punto focale è che il successo di qualsiasi politica di emancipazione, dal femminismo all’ambientalismo, richiede un universale: la realizzazione di un particolare ha un grosso dipende, l’universale. Le istanze particolari delle politiche emancipatorie dovrebbero farsi assorbire da un universale, e dovrebbero farsi assorbire con la stessa determinazione di Bella: spremere l’universale, usarlo come meglio si crede per ottenere quello che si vuole. Bella si autodetermina inizialmente perché, almeno in quella fase della vita, deve scoprire il sesso. Poi, tra una scopata e l’altra, prigioniera di Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), incontra altre due persone che la emancipano facendole scoprire la conoscenza, cioè la capacità di pensare in autonomia, e allora Bella fa un altro salto includendo un universale in un altro universale più ampio: l’autodeterminazione, concessa da Baxter, presuppone la capacità di pensare liberamente. Che tu sia Baxter o Duncan, uno stronzo o un pusillanime, potrai sempre far parte di un universale. C’è posto anche per te, se vuoi.