Cos’è questo capitale? Piketty, che «non [ha] mai veramente provato a leggere» “Il Capitale” («è molto difficile da leggere», intervista, “The new repubblic”, Washington, Dc, 5 maggio 2014), non può che fornire un concetto dei più superficiali: quello patrimoniale. Il capitale è la ricchezza dei ricchi. Per Marx il capitale è tutt’altro: è un modello produttivo, ossia un rapporto sociale. Un rapporto sociale complesso che, al rapporto monetario delle semplici economie commerciali, aggiunge – ed è il cuore della questione – il rapporto salariale, costituito attorno alla proprietà privata dei mezzi di produzione, alla fantasmagoria giuridica del «lavoratore libero», quello stesso individuo però privato della possibilità di riprodurre da sé la propria esistenza materiale, gettato sul mercato del lavoro e, per sopravvivere, obbligato ad andare alle dipendenze di qualcuno e a sottomettersi all’impero padronale, in un rapporto di subordinazione gerarchica.

Il capitale è questo – e non solo la hit-parade dei ricchi della rivista Fortune. Il capitale, anche nella sua versione strettamente patrimoniale, colpisce inevitabilmente l’uomo comune con l’osceno spettacolo delle disuguaglianze economiche. E lo colpisce ancora più profondamente se si considera il capitale come modo di produzione e rapporto sociale, salariale innanzitutto: per mezzo dei vincoli nei quali sigilla la loro stessa vita – perché otto ore sono la metà del tempo di veglia. Gli operai di Continental, di Fralib, di Florange, ecc., sono devastati dalle loro esistenze saccheggiate dalla legge ferrea della valorizzazione finanziaria del capitale prima di essere disgustati dall’insolente ostentazione dei ricchi. E questo vale anche per quanti, nel lavoro, soffrono in silenzio la tirannia della produttività, la massacrante mobilitazione al servizio della redditività, la minaccia permanente – di licenziamenti, delocalizzazione, ristrutturazione aziendale sul modello France Télécom -, la precarietà che rode il fegato, la violenza generalizzata dei rapporti nel luogo di lavoro. Di tutto questo non si trova traccia nel Capitale [di Piketty].

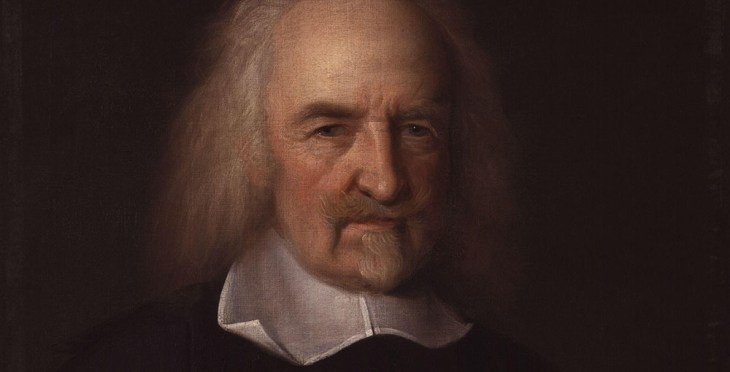

Con Thomas Piketty, il Capitale del XXI secolo non corre pericoli, in Le monde diplomatique, n. 4, anno XXII, aprile 2015.

–

Partendo da un’analisi critica del best seller di Piketty, l’autore di La Malfaçon fa una delle più efficaci e recenti sintesi del capitalismo. Quando vi sentite dire: “Ancora con sto capitalismo, e basta”, sbattetegli in faccia questa citazione.

“Capitalismo” non significa “capitalista”. Non significa ricco ma (un certo modo di fare) ricchezza. Capitalismo non è l’industria ma il modo in cui è organizzato il lavoro al suo interno. Ci sarà sempre un “capitalista”, uno sfruttatore, un colono, uno speculatore, anche senza capitalismo. La storia ne è piena. Così come dietro la coolness di amministratori delegati della Silicon Valley non ci sono nient’altro che commercianti. Grossi, enormi, ricchissimi commercianti (e non vi fate ingannare se sono magri e vestono sempre uguale, sono sempre squali molto grossi). Piuttosto è una novità, da qualche secolo a questa parte, che l’economia viene concepita esclusivamente come «rapporto sociale di tipo salariale».

Cosa ci dice Lordon con Marx? Che l’uomo coltiva, commercia, fa la guerra, in una parola vive in società, da circa 10mila anni. Che la forma della società è determinata dall’economia che si sceglie di adottare (questo è uno dei primi insegnamenti di Marx). Ma è da pochi secoli che l’uomo, nella generale condizione di sfruttamento che determina qualsiasi economia, ha adottato (oggi a livello planetario) un modello economico straordinario per ricchezza e produttività: il capitalismo.

La novità del capitalismo non è lo sfruttamento delle risorse e delle persone. Già coltivare implica entrambe. Piuttosto è l’intensità ottimale con cui riesce a sistematizzare questa doppia caratteristica di qualunque economia. Quanto più i telefoni si evolvono, tanto più viene generata disuguaglianza. Il che ha anche una sua logica: quando c’è da nutrire il mondo, e l’unico modo è attraverso lo sfruttamento delle risorse e delle persone, è ovvio che bisogna sfruttare perlomeno metà del mondo per soddisfare gli enormi bisogni dell’altra metà.

Al di là di ogni giudizio morale su un mondo concepito così, è indubbio che si tratta di un modo di vivere storicamente determinato, e pure di recente. Marx, sottolinea Lordon, ci insegna nient’altro che il capitalismo è una condizione secolare, non spirituale. Si è schiavizzato, poi vassallato, colonizzato, infine capitalizzato. Lo sfruttamento (delle risorse, delle persone) è il fulcro dell’economia.

Che ci resta da fare se la storia, tutto sommato, è sempre stata capitalista? Forse non ci libereremo mai della imprescindibile necessità di sfruttare (liberismo); oppure se soltanto ci provassimo potremmo invece trovare un’alternativa (comunismo). Una cosa però possiamo farla da subito: essere consapevoli della situazione in cui siamo gettati.

Il sociologo Lordon sottolinea due cose importanti. La prima è che “capitalismo” non è qualcosa di riconducibile a un volto, forse neanche a un simbolo. Sembra ultrastorico, vista com’è segnata la storia da imperi e colonie. Ma in realtà è un fenomeno prettamente storico e umano, un modo di produzione non solo recente, ma anche identificabile: un rapporto salariale (lavoro) fondato su mezzi di produzione (catena di montaggio) che non devono appartenere a chi li adopera (operatore call center). È la ragione per cui oggi il termine è tranquillamente scomparso dall’uso comune: cosa nomini con “capitalismo”?, la tuba?, l’occhiello? un call center? Marchionne? “Capitalismo” è ormai nostalgia di un mondo in cui si poteva nominare ciò a cui opporre una visione alternativa. E visto che oggi di alternative al capitalismo non ce ne sono, è arrivato il momento di non nominarlo più e metterci una pietra sopra. In un mondo di pazzi, che senso ha parlare di “pazzia”?

La seconda cosa che sottolinea Lordon è che capire è il primo passo per capire se ci sono alternative. È esattamente quello che Marx ci insegna, visto che è diventato un autore classico con un libro che non si chiama Come diventare comunista ma [che cos’è] Il capitale. L’alternativa, in realtà, Marx non se l’è mai posta, ha scritto un libro su una cosa che di alternative non vuole proprio saperne. Ha impegnato la sua vita a scrivere un libro che analizza un modello di produzione economica egemone e potente, transnazionale e transculturale, senza volto, ideologicamente indistruttibile grazie a quell’idea di ricchezza che non dipende da nient’altro che dalla propria capacità di fare profitto. Un modello produttivo senza limiti, capace di assecondare, meglio di chiunque altro, quell’impulso tecnologico (τέχνη, saper fare) dell’uomo che lo spinge oltre la natura e la vita. L’idea di Marx era di andare avanti con questa analisi perlomeno per un paio di generazioni, ma poi è morto.

Marx non ci insegna a fare la rivoluzione, a cambiare le cose, ad agire. Ci insegna che per fare qualunque cosa dobbiamo prima capire. Marx era un comunista che scrisse un libro difficilissimo e bellissimo, l’unico che si conosca che sia riuscito ad analizzare, e soltanto in parte, un modello economico devastante.